海水に浸かってもコマツナが枯れない!?#

近年、地球温暖化による海面上昇や異常気象は、世界中の農地に深刻な影響を与えています。特に、海水が流入したり乾燥化が進んだりすることで土壌に塩分が蓄積する「塩害」は、作物の生育を阻害し、私たちの食料生産を脅かす大きな課題となっています。このように塩類が蓄積した土地では、地下水も高い塩濃度であることが多く、通常は植物を育てるには向きません。しかし、農業は人類が使える水の70%を使用するほど水を必要とします。そのため、塩類を含む水の有効利用が求められています。そこで、私たちは、この問題を解決するために、塩水を有効利用する新しい栽培技術の開発を進めています。

もみ殻湛水栽培法:塩水の有効利用#

その鍵となるのが、「もみ殻湛水(たんすい)栽培法」です。これは、軽くて扱いやすい「もみ殻」を培地として利用し、その底部を水に浸して植物を育てる方法です。

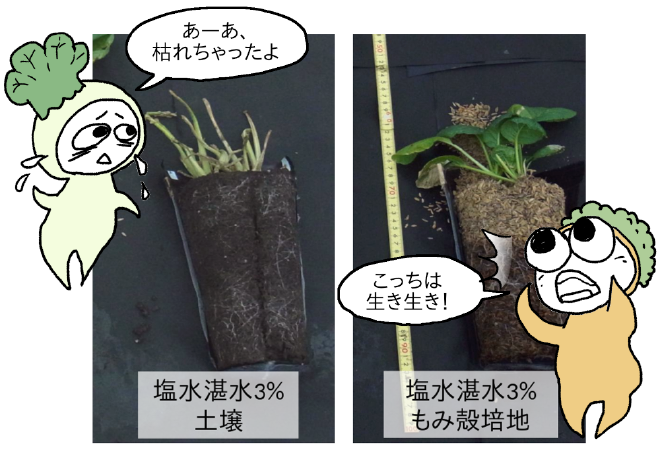

私たちは、この方法を用いると、従来の栽培方法では、土壌に植えるとほとんどのコマツナは枯れてしまう、海水に近い塩分濃度3%の環境でも、コマツナの80%以上が元気に育つことを確認しました!

耐塩性の仕組み#

なぜ、もみ殻培地で塩水湛水栽培すると、なぜコマツナが高い塩濃度に耐えることができるのか、まだよくわかっていません。私たちは、もみ殻培地が持つ「水はけの良さ」と、植物の根が持つ「ハイドロリック・リフト」と呼ばれる、湿り気の多い土壌深くの水を乾燥した浅い土壌に水を輸送する能力の組み合わせによるものではないかと考え研究を進めています。

根が自ら塩水を吸い上げつつ、その中の「真水」を上部の乾いた培地へと送り込み、植物にとって最適な水分環境を作り出しているとしたら?植物は自らの力で塩ストレスに適応し、厳しい環境下で生き抜くことができるのかもしれません。そのメカニズムの探求はまだまだ続きます。

研究成果と今後の展望#

主な成果#

- 耐塩性の向上: 塩分濃度3%環境でコマツナ生存率80%以上を達成

- 培地湿潤域拡大の発見: もみ殻培地塩水湛水栽培によって培地湿潤域が拡大することを発見

現在のテーマ#

- 培地の革新: もみ殻を利用した持続可能な栽培システムの開発

- メカニズムの解明: ハイドロリック・リフトによる塩ストレス適応機構の解明

社会への貢献#

この技術が確立されれば、塩害で荒れた土地でも作物を育てられるようになり、食料生産の可能性を大きく広げることができます。私たちは、世界の食料危機を救う「希望の光」となる技術の確立を目指しています。

関連情報#

- 研究業績 - 詳細な研究データと論文

- メンバーと研究 - 日々の研究活動の様子

- 漫画deブログ: 研究紹介 - 栽培施設学研究室の研究概要