Uzuki-lab 栽培施設学研究室へようこそ#

地域環境科学科・革新農業コースへ入学、そして研究室配属を控えた3年生の皆さんにとって、この時期は今後の大学生活、ひいては将来のキャリアを考える上で非常に重要な節目となることでしょう。あなたは大学での学びの集大成として、どのような課題に挑戦したいですか?

私たち栽培施設学研究室では、**「植物のポテンシャルを最大限に引き出し、持続可能な食料システムを構築する」**ことをミッションに掲げ、日々研究に取り組んでいます。地球温暖化に伴う気候変動、頻発する自然災害、そして将来的な食料需給の逼迫といったグローバルな課題に対し、農学分野からどのように貢献できるかを追求しています。

当研究室は、栽培施設学を専門としています。栽培施設学とは、環境制御技術を高度に利用し、植物の生育環境を最適化することで、気象条件に左右されない安定的かつ持続可能な食料生産システムの構築を目指す分野です。スマート農業やSDGsへの貢献といった視点も重視しており、社会に貢献できる人材の育成を目指しています。

研究テーマと卒業研究の進め方#

uzuki-lab 栽培施設学研究室では、主に以下の3つの研究テーマを中心に、最先端の技術を駆使して植物の可能性を追求しています。

1. 塩類集積農地における作物生産限界への挑戦#

気候変動は、海面上昇や乾燥化を加速させ、世界の農地における塩類集積問題を深刻化させています。これは作物の生育を著しく阻害し、食料生産における大きな脅威です。

私たちはこの課題に対し、植物の塩ストレス耐性を最大限に引き出す灌水技術の開発を進めています。具体的には、もみ殻を培地として利用したコマツナの湛水栽培法(根を水に浸した状態で育てる方法)の研究を進めており、慣行の水耕栽培では生育不可能な塩濃度3%の湛水条件下においても、コマツナの80%以上が生存することを確認しています(慣行法では2%で枯死)。

これは、もみ殻培地の物理化学性と湛水処理の組み合わせによる、根圏環境の緩衝効果や植物側の生理的応答の変化を示唆しています。

本研究は、栽培困難な塩類集積地における食料生産可能領域の拡大に貢献するだけでなく、植物の塩ストレス応答メカニズムの解明にも繋がる可能性があります。将来的には、塩害に強い高糖度トマトの栽培なども目指しています。

2. 植物生体情報センシング技術の開発#

植物の水ストレスは、収量や品質に直結する重要な問題ですが、その初期段階を非破壊的に検知することは容易ではありません。

そこで私たちは、非破壊センシング技術を駆使し、植物体内の水分動態をリアルタイムで可視化する手法の開発に取り組んでいます。具体的には、冷中性子イメージングや近赤外イメージングと、トレーサーとしての**重水(D₂O)**を組み合わせます。これにより、植物を傷つけることなく(非侵襲的に)、根から吸収された水が茎や葉へ移行する様子を時空間的に高精度で捉えることが可能です。

この技術は、圃場レベルでの早期診断や精密な灌漑制御といったスマート農業技術への応用はもちろん、新品種の**耐乾燥性評価(スクリーニング)**や植物生理学における水分輸送メカニズムの研究にも貢献します。

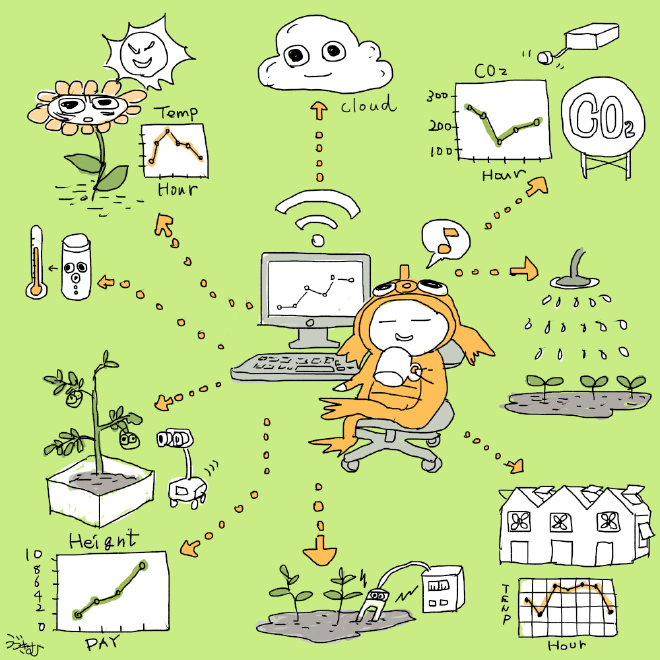

3. 小規模農家支援のためのDIYスマート農業技術の開発#

小規模農家にとって、高価なスマート農業システムの導入は大きな課題です。特に地域農業の持続可能性を維持するためには、農家が自分で作れる・簡単に使える・低コストで実用的なソリューションが求められています。

私たちは、電子工作技術を活用したDIYスマート農業ツールの開発に取り組んでいます。具体的には、ワンボードマイコンやセンサーを使用した低コストの監視システムの設計・製作により、温度、湿度、土壌水分などの環境データを農家さんが手軽に取得できるシステムを構築しています。

このアプローチにより、従来の高価なスマート農業機器に頼らずとも、小規模農家でも導入可能な農業の省力化・効率化が実現できます。さらに、農家自身がシステムを理解し、必要に応じてカスタマイズできるため、真の意味での「農家主導のスマート農業」が可能になります。

本研究は、地域農業の活性化と持続可能性向上に貢献するだけでなく、農業分野におけるデジタルデバイドの解消にも寄与する可能性があります。

卒業研究の進め方#

当研究室では、皆さんがこれらの研究テーマに深く関わり、自らの手で課題を発見し、解決していくプロセスを重視しています。教員(松嶋卯月准教授)や先輩(修士課程の学生も在籍しています)との密なディスカッションを通じて、研究テーマを具体化し、実験計画を立て、データを解析します。

過去には、OpenCVを用いた画像解析、ワンボードマイコンによるセンサー開発など、多岐にわたるテーマに取り組んでいます。

より詳細な研究内容については、「研究内容」ページ をご覧ください。

この研究室で得られるもの(スキルと能力)#

栽培施設学研究室での1年半の卒業研究、あるいは大学院での2年間を通じて、皆さんは以下のような専門的スキルと社会で役立つ汎用的能力を身につけることができます。

専門スキル#

- 環境制御技術の基礎と応用: 温室や植物工場における温度、水分、光環境の最適化に関する知識と制御技術

- 植物生理計測技術: 光合成活性、水分状態、葉緑素濃度など、植物の生体情報を計測するための高度な実験機器の操作とデータ解釈

- 非破壊センシング技術: 冷中性子イメージングや近赤外イメージングなどの最先端技術を用いた植物内部の可視化技術

- データ解析・情報処理能力: Python、OpenCVなどを用いた画像解析、データ統計処理スキル

- センサー開発・IoT技術: ワンボードマイコンなどを活用した低コストセンサーの開発能力

- 実験計画・実施能力: 課題設定から実験デザイン、データ収集、結果分析までの一連の研究プロセス遂行能力

社会で役立つ汎用的能力#

- 論理的思考力と課題解決能力: 未知の課題に対し、科学的なアプローチで論理的に思考し、解決策を導き出す力

- プレゼンテーション能力とコミュニケーション能力: 研究成果を分かりやすく発表し、議論を通じて多角的な視点を取り入れる力。週次のゼミや卒業研究発表会を通じて飛躍的に向上します

- 情報収集・分析能力: 専門文献の読解や最新技術の動向を把握し、自身の研究に応用する能力

- 粘り強さと探求心: 研究に困難はつきものですが、粘り強く取り組むことで、深い探求心を育みます

研究室の年間スケジュールと指導方針#

栽培施設学研究室では、学生一人ひとりの自主性を尊重しつつ、教員と先輩が密に連携して皆さんの成長をサポートします。

年間スケジュール#

- 4月〜5月: 卒業研究のテーマ選定、先行研究調査、実験準備

- 6月~7月: 予備実験、実験開始

- 8月: 実験本格化、夏のオープンキャンパス(スマート農業機器の展示・体験など、学生が主体的に参加する機会があります)

- 9月~11月: 新3年生歓迎会、データ解析

- 12月: 卒業論文執筆、忘年会

- 1月~2月: 卒業研究発表会、新年会

- 3月: 卒業式、次年度テーマ検討

指導方針#

- 週次ゼミ: 週に1回程度、研究進捗報告ゼミや論文紹介ゼミを実施し、研究の方向性や課題解決に向けた議論を重ねます

- 個別指導: 実験計画やデータ解析、論文執筆など、各段階で教員や先輩が個別にサポートします

- 学会発表・論文執筆支援: 意欲のある学生には、国内外の学会での発表や論文執筆を積極的に支援します

- 学際的な学び: 植物生理学、環境工学、情報科学など、多様な学問領域が融合する栽培施設学の特性を活かし、幅広い知識が身につくよう指導します

卒業後のキャリアパス#

栽培施設学研究室の卒業生は、培った専門知識と問題解決能力を活かし、多岐にわたる分野で活躍しています。

想定される主な進路#

大学院進学 より専門性を深め、研究者や高度専門職を目指す道です。多くの卒業生が岩手大学大学院に進学しています。

スマート農林業・環境・建設・食品関連企業 先端技術を農業に応用する企業、持続可能な社会を支える環境・建設企業、食の安全や加工技術に関わる食品企業などで活躍します。

実績例: 伊藤ハム、イセキ東北、丸山製作所、JR東日本、JA新いわて、JA花巻、全農みやぎ、全農福島、西部開発農産、株式会社サンデー、渡辺農場、東都興業

公務員(農学系) 国や地方自治体で、農業振興や食料安全保障に関わる仕事に就きます。

実績例: 北海道庁職員、国家公務員(一般職・総合職)、岩手県職員、盛岡市役所、青森県産業技術センター職員、千葉県職員

IT関連企業 農業分野で培ったデータサイエンスやIoTの知識を活かし、IT業界で活躍する道も開かれています。

FAQ・研究室見学について#

よくある質問(FAQ)#

Q1: プログラミング経験は必要ですか? A1: いいえ、必須ではありません。多くの学生は、配属されてからプログラミングやデータ解析を学び始めます。基礎から丁寧に指導しますのでご安心ください。過去の卒業研究テーマには、OpenCVやPythonを用いた画像解析、ワンボードマイコンによるセンサー開発などが多く、実践を通じて着実にスキルを習得できます。

Q2: 研究室にコアタイムはありますか? A2: 基本的なコアタイムは設けていません。学生の自主性を尊重しており、自分のペースで研究を進めることができます。ただし、週1回のゼミや、実験の状況によっては研究室にいる時間を調整する必要があります。

Q3: アルバイトとの両立は可能ですか? A3: はい、可能です。多くの学生がアルバイトやサークル活動と両立しながら研究に取り組んでいます。効率的な時間の使い方や研究スケジュールの管理についても、適宜アドバイスを行います。

Q4: どのような分野に興味があれば、この研究室に向いていますか? A4: 植物、農業、環境問題、最先端技術(AI、IoT、ロボットなど)、データサイエンスに興味がある方は大歓迎です。好奇心旺盛で、自ら課題を見つけて解決しようとする意欲のある方を求めています。

研究室見学について#

栽培施設学研究室では、研究室配属を検討している皆さんからの見学をいつでも歓迎しています。実際の研究室の雰囲気、実験設備、そして何よりも学生たちの活気を感じていただくことが、研究室選びの大きな助けになると考えています。

見学のおすすめ時期: 特に推奨される時期は設けていませんが、研究室の雰囲気をより良く感じていただくためには、学生が活発に活動している時期(例:春学期・秋学期中、ゼミや実験が行われている時間帯)がおすすめです。

お申し込み方法: 見学をご希望の方、またはご質問がある方は、お気軽に松嶋までご連絡ください。

- ご希望の日時、興味のある研究テーマ、簡単な自己紹介などを添えていただけるとスムーズです

皆さんのご連絡を心よりお待ちしております! 一緒に、未来の食料・環境問題に挑戦していきましょう!