「栽培施設学研究室」へようこそ!

ここでは、私たち「栽培施設学研究室」がどんな場所で、どんなことを学び、未来にどう貢献しているのか、皆さんに分かりやすくお伝えします。

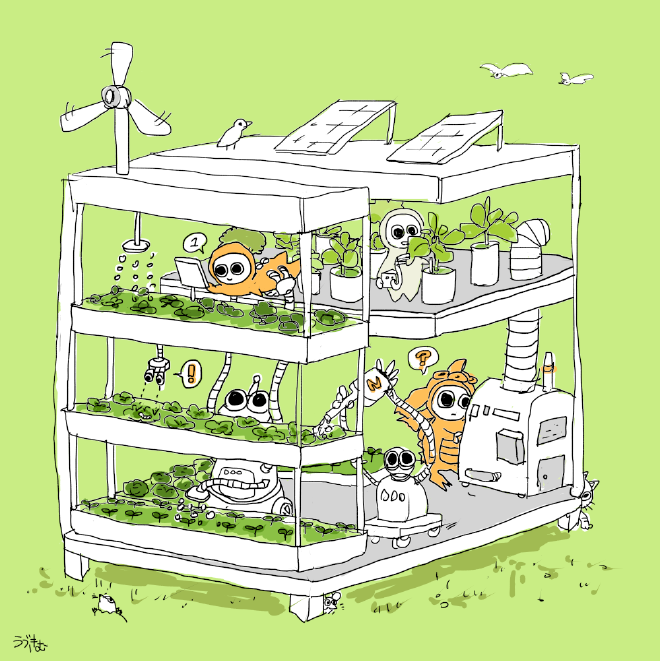

「栽培施設学」ってどんな学問?#

みなさんは、スーパーで一年中おいしい野菜や果物が手に入ることを不思議に思ったことはありませんか?寒い冬でも新鮮なトマトやレタスが食べられるのは、実は「栽培施設学」という学問のおかげなんです!

栽培施設学は、例えるなら**「植物のための快適な空間をデザインする学問」**です。植物が元気に、そしておいしく育つために、光、温度、水、空気、栄養といった環境を科学的に分析し、最高の状態にコントロールする方法を研究します。

高校の授業とのつながり#

栽培施設学では、高校で学ぶ4つの理科科目すべてが活かされます!

生物 → 光合成の知識でLED照明の波長を調整、植物ホルモンで開花をコントロール

物理 → 熱の移動を理解して温室の断熱設計、電気回路でセンサーシステムを構築

化学 → pHやイオンの知識で水耕栽培の培養液を調整、有機化学で天然培地資材の新規開発

地学 → 気象データで温室環境を予測、大気中のCO₂濃度管理で光合成を促進

高校の理科で学んだことが、すべて「植物が最も快適に育つ環境づくり」につながっているんです!

地球の未来への貢献#

地球温暖化や異常気象、食料不足といった地球規模の課題に直面する今、気象条件に左右されずに安定して食料を生産できるシステムは、ますます重要になっています。栽培施設学は、まさに**「持続可能な食料システム」を構築し、未来を豊かにするための、最先端でワクワクする学問**なのです。

研究紹介:研究室の主要なテーマ#

私たちの研究室で行っている3つの主要な研究テーマを、SDGs(持続可能な開発目標)と結びつけてご紹介します。

1. 塩水を有効利用して水不足を解決!#

【課題】 地球温暖化が進むと、海水面が上昇したり、乾燥化によって土地が塩分でいっぱいになったりして、これまで作物を育てられた土地が使えなくなってしまう問題が深刻です。これは、世界の食料生産にとって大きな脅威となっています。

【私たちの挑戦】 私たちは、塩分が多くて普通の作物では育たないような土地でも、植物が元気に育つようにする画期的な技術を開発しています。特に注目しているのは、「もみ殻」を使った新しい栽培方法です。

【未来への貢献】 この技術を使えば、例えば塩分濃度3%という、海水に近い環境でもコマツナが元気に育つことを確認しています。これは、これまで利用できなかった土地で食料を生産できるようになることを意味し、将来の食料不足を解決する大きな一歩になります。まさにSDGs「飢餓をゼロに」、そして**「陸の豊かさも守ろう」**に貢献する研究です。

2. 植物の「のどのかわき」を教えてくれる!「安全な水を」効率的に使う#

【課題】 植物は水が足りないと元気がなくなってしまいますが、人間のように「のどが渇いた!」と教えてくれるわけではありません。水が本当に必要なタイミングを正確に知るのは難しく、無駄な水やりをしてしまったり、逆に水不足で収穫量が減ってしまったりすることがあります。

【私たちの挑戦】 私たちは、植物を傷つけることなく、体の中の水の動きを「見える化」する最先端の技術を開発しています。特別な光や「重水(じゅうすい)」という特殊な水を使うことで、根から吸収された水が茎や葉に届く様子を、リアルタイムで細かく観察できるようになったのです。

【未来への貢献】 この技術があれば、植物が本当に水を欲しがっているタイミングを正確に知ることができ、水やりを効率化できます。これにより、限りある水資源を賢く使い、収穫量を増やすことにもつながります。また、干ばつに強い新しい品種の開発にも役立ちます。これは、SDGs「すべての人に安全な水を」、そして**「飢餓をゼロに」**に貢献する、持続可能な農業の実現に向けた重要な研究です。

3. みんなで作れる!DIYスマート農業で「地域を守る」#

【課題】 小規模農家にとって、高価なスマート農業システムは導入が困難です。地域から人々がいなくならないために、簡単で安価なソリューションが必要です。

【私たちの挑戦】 電子工作の技術を活かして、農家さんが自分で作れる・簡単に使える・役に立つ情報を提供するDIYスマート農業ツールを開発しています。高価な機器を買わなくても、身近な材料で温度や湿度を監視できる装置を作ることができるんです!

【未来への貢献】 この技術により、小規模農家でも導入可能な低コストスマート農業が実現できます。地域農業の持続可能性が向上し、農業の後継者支援にもつながります。これは、SDG「働きがいも経済成長も」、そして**「住み続けられるまちづくりを」**に貢献する研究です。

先輩の1日#

「大学の研究室って、どんな毎日を送るんだろう?」

そんな疑問を持つ皆さんのために、植物環境制御学研究室に所属する学部4年生の典型的な1日をご紹介します!

とある学部4年生の1日(例)#

8:00am - 9:00am:通学&情報収集

- 通学前に、栽培に関する最新のニュース記事をチェック!今日の実験内容を頭の中でシミュレーション

9:00am - 10:30am:朝の植物チェック&データ収集

- 研究室の温室へ直行!自分が育てているコマツナやトマトの生育状況を観察します

- センサーに表示される温度や湿度のデータを確認したり、葉の色や形を写真に収めたりします

10:30am - 12:00pm:講義(専門科目)

- 「栽培施設学」や「栽培環境制御学」など、植物や環境制御に関する専門的な講義を受けます

- 先生や先輩の研究の話は、いつも新しい発見がいっぱいです

12:00pm - 1:00pm:ランチタイム

- 研究室やコースの仲間と一緒にランチ!研究の話はもちろん、今日の出来事や趣味の話で盛り上がります

1:00pm - 4:00pm:実験&データ解析

- いよいよメインの実験タイム!

- 例えば、特殊な機械を使って植物体内の水分を計測したりり、集めたデータをコンピューターで解析してグラフを作成したりします

- 集中して行う作業ですが、新しい発見があるかもしれないと思うとワクワクします

4:00pm - 5:30pm:ゼミ(研究発表・議論)

- 週に一度のゼミでは、自分の研究の進捗を発表したり、他の学生の研究について活発に議論したりします

- 先生や先輩からのアドバイスは、研究をより良くするための大切なヒントです

5:30pm - 6:00pm:明日の準備&研究室の片付け

- 実験器具を片付け、明日の実験の準備をします

- 研究室はみんなで使う場所なので、整理整頓も大事です

6:00pm~:サークル活動 or 趣味の時間

- 大学にはたくさんのサークルがあります

- スポーツで汗を流したり、音楽を楽しんだり、自分の好きなことに打ち込む時間も大切です

- もちろん、研究室の仲間とご飯に行くことも!

教員からのメッセージ#

高校生の皆さん、こんにちは! 栽培施設学研究室の松嶋卯月です。

皆さんは、植物がどんなふうに世界を感じているか、考えたことがありますか?

彼らには目も耳もありませんが、光の色や温度、土の中の水の変化を私たち以上に敏感に感じ取り、生きるために利用しています。まるで、私たち人間が天気予報を見て傘を準備するように、植物も光の色で「もうすぐ夜が来る」と予測し、夜の準備を始めるんですよ。

私たちの研究室では、そんな植物たちの「声」に耳を傾け、彼らが何を求めているのかを科学の力で解き明かす研究をしています。地球温暖化や食料問題といった、人類が直面する大きな課題に対して、植物の力を最大限に引き出す「栽培施設学」という学問は、きっと大きな貢献ができるはずです。

最新のセンサー技術や情報科学、そして植物生理学の知識を組み合わせることで、これまで「見えなかったもの」が見えるようになり、解決できなかった問題に挑戦できるようになります。

皆さんの知的好奇心と、「未来をより良くしたい」という熱意を、ぜひ私たちと一緒に形にしませんか?

大学で皆さんと出会えることを楽しみにしています!

もっと知りたい君へ:研究室 漫画deブログへGo!#

私たちの研究室では、このような最先端の研究を、もっと気軽に読める漫画deブログとして発信しています。

研究室の取り組みや、持続可能な農業技術について、もっと知りたいと思いませんか? 研究室 漫画deブログでは、そんな知的好奇心を刺激する漫画記事を公開しています。

例えば、こんな漫画を読んでみませんか?

「研究紹介」 栽培施設学研究室の3つの研究テーマを分かりやすく漫画で紹介しています!

「もみ殻培地前編・後編」 農業残渣を活用した新しい培地技術の開発から実用化までを漫画で解説します。

関連リンク#

- 研究内容詳細 - より詳しい研究内容

- 研究室配属を希望する学生の方へ - 大学生向けの詳細情報

- お問い合わせ - ご質問・研究室見学のお申し込み